Оригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) tromentano в Наш домашний первый класс: русский язык и каллиграфия

tromentano в Наш домашний первый класс: русский язык и каллиграфия

С математикой ещё в начале года всё было относительно понятно.И наш домашний кружок, и периодическое распечатывание всяких заданий по математике, логике и головоломок привели к тому, что программа первого класса для Никиты не представляла каких-то сложностей, содержательно он опережал её ещё в начале года. Остался только вопрос оформления работ.

А вот по поводу русского языка, и, особенно, умения писать «письменно», ситуация была не столь понятна. В начале года я писал про то, что вызывает у меня озадаченность. Теперь расскажу, как же Никита научился писать письменно, и даже слитно, без усердного вырисовывания закорючек в прописях. Вообще, я всё больше утверждаюсь в мысли, что традиционный подход к обучению письму на базе прописей, через монотонное освоение начертания отдельных элементов — методический анахронизм.

Первое правило, которое я старался соблюдать — не спешить и всё делать поэтапно. Как ни странно, для быстрого прогресса задания на каждом этапе должны быть простыми и легко выполнимыми. Иногда возможны исключения, но тут нужно аккуратно.

Ещё одно правило в том, чтобы процесс обучения был хоть сколько-нибудь интересным, а результат — целостным, то есть человек должен видеть понятные для него результаты работы.

И в процессе хорошо бы представлять, из чего состоит навык письма, какие этапы нужно пройти и какие «микронавыки» приобрести, чтобы научиться писать

Например, при письме нужно уметь спрогнозировать расположение объекта или элемента на странице («вообразить» его), а потом уже изображать его. Уметь разбивать объект на элементы, и планировать, как каждый из них изображать. Уметь «держать строку», т.е. соблюдать при изображении символов горизонталь, и не менять размер символов. Уметь делать переносы — т.е. уметь заранее прогнозировать, что не помещается на строку, и начинать новую строку до того момента, как уже безнадёжно замельчил буквы и залез на поля. Уметь делать штрихи разного типа, разной формы и в разных направлениях, ну и так далее.

Многие эти «микронавыки» не привязаны собственно к письму — их можно осваивать, к примеру, и при рисовании, и при выжигании, и даже при вырезании или создании аппликаций. А уметь писать собственно конкретные требуемые буквы в требуемом начертании — это самая верхушечка навыка письма в целом. Освоить написание письменных букв несложно и не требует сотни повторений каждой закорючки в прописях, если создана нужная база. Кстати, в нашем домашнем кружке тоже было много дел, которые эту базу создают.

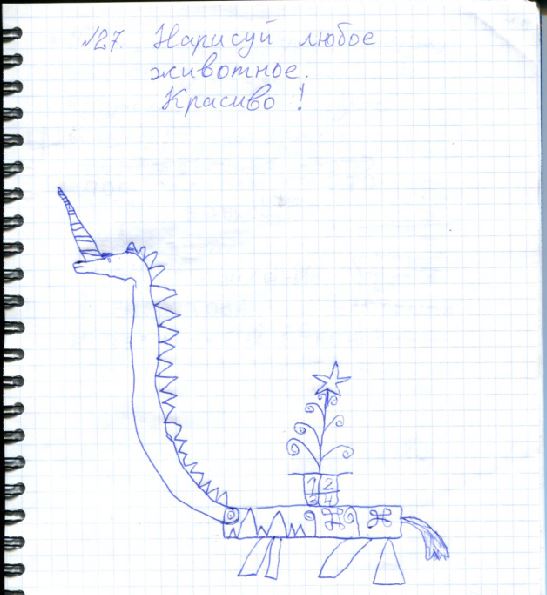

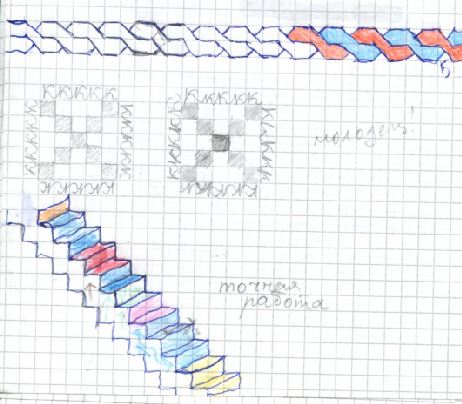

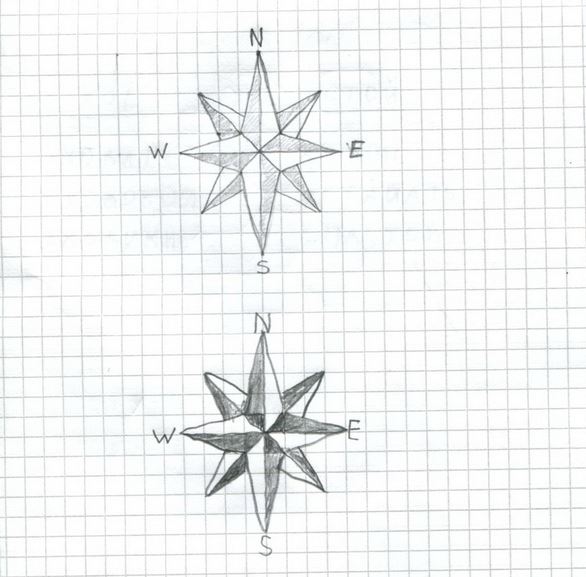

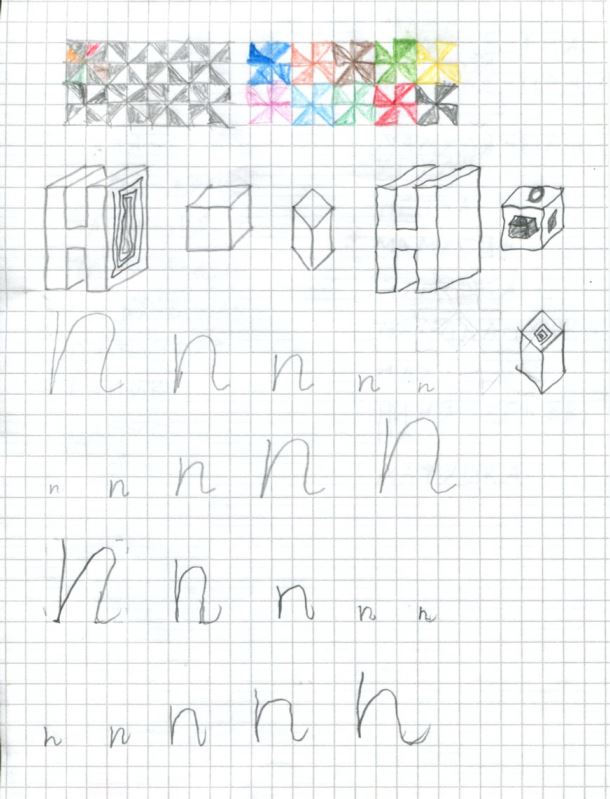

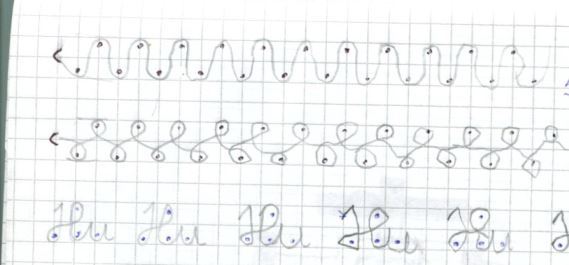

В начале года у Никиты часто были задания, где нужно было что-то точно нарисовать. Какой-нибудь интересный узор или орнамент, и где требовался точный контроль каждого штриха. Тут нужно и разбивать объект на элементы, и компоновать на листе, и пространственное мышление нужно, и зрительно-моторная координация, и моторика точная.

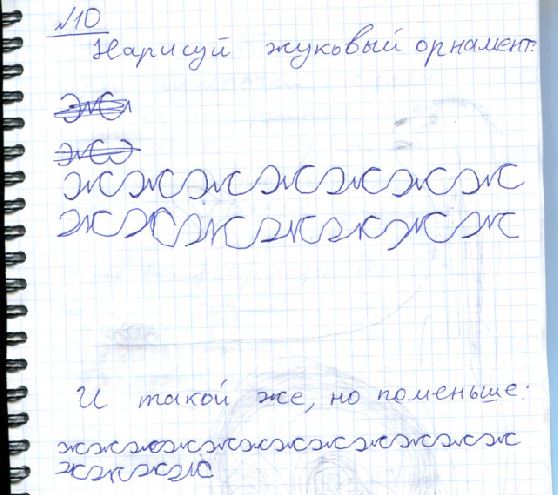

Были и задания для освоения начертания отдельных букв:

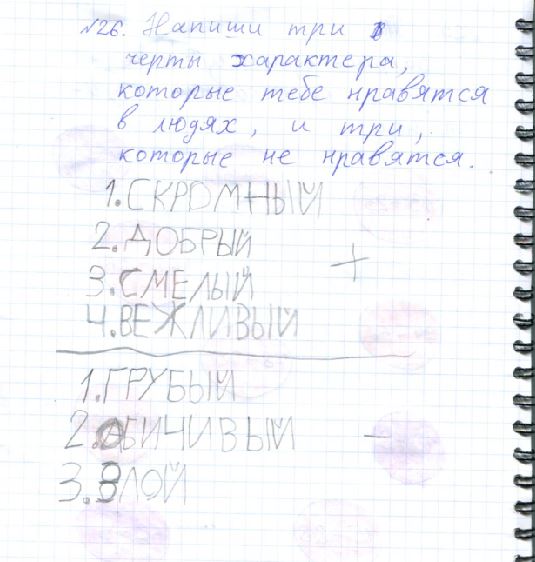

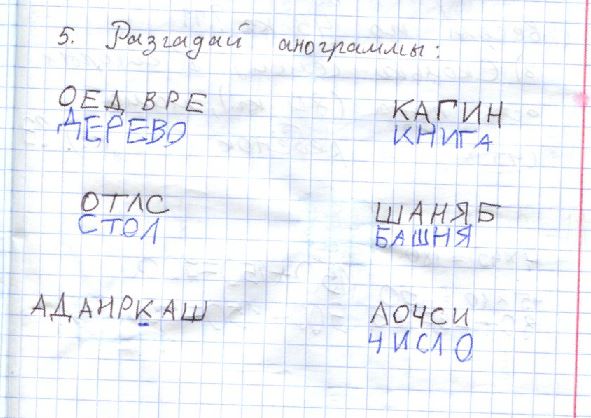

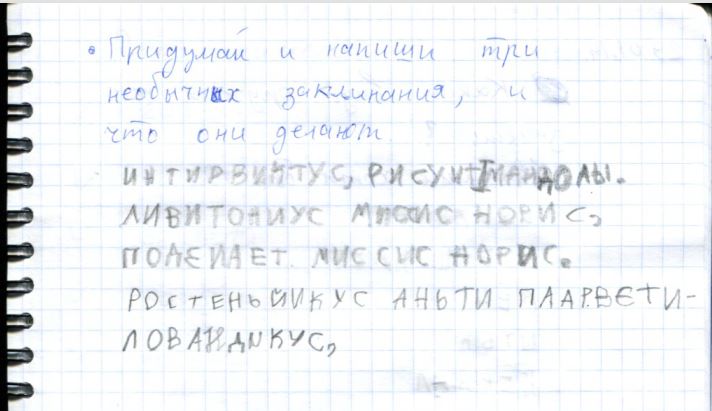

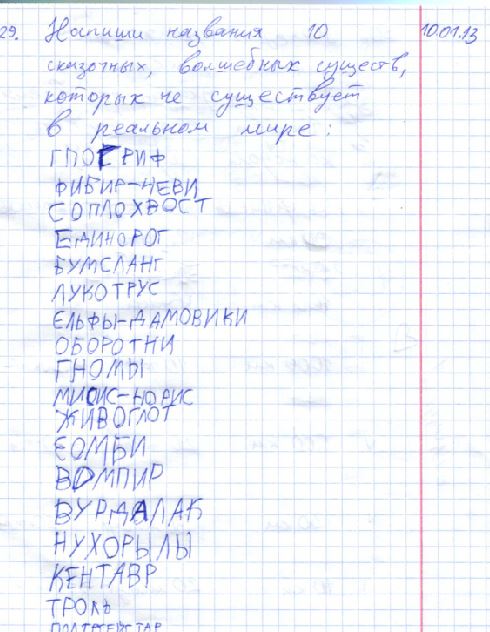

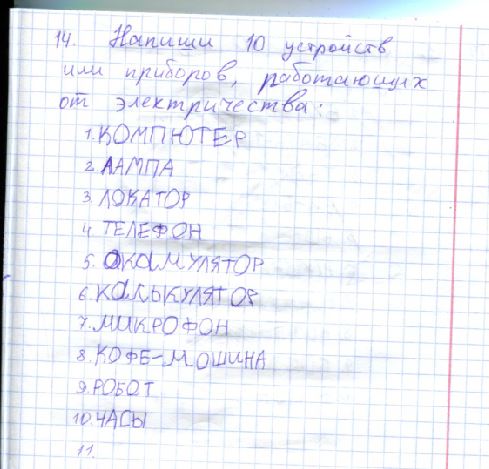

Но больше всего заданий было связано с письмом печатными буквами. Это были не просто задания на переписывание, нужно было что-то придумать, разгадать, вспомнить. При этом инструкции к заданиям я писал письменными буквами (пришлось вспоминать — я так уже больше 15 лет не писал), Никита сначала повозмущался — но потом привык и легко мог всё прочитать.

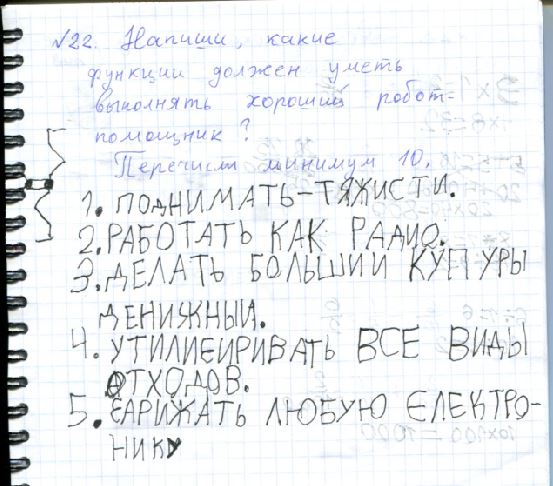

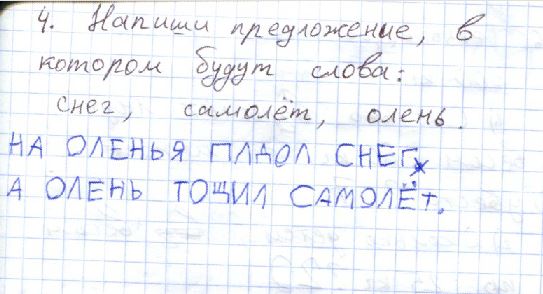

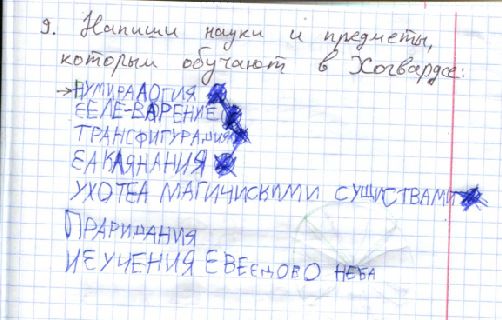

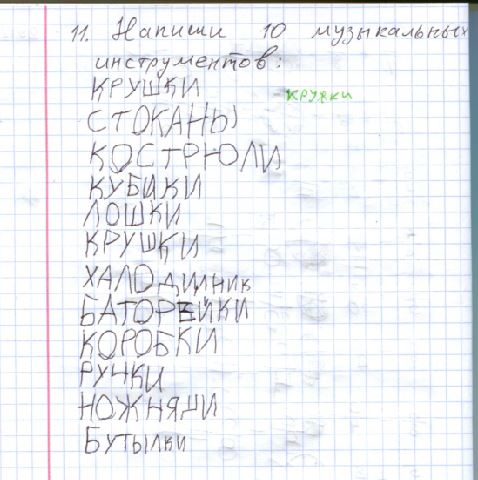

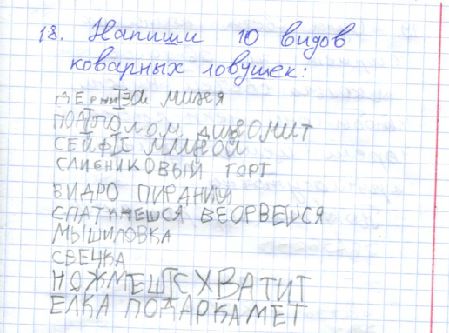

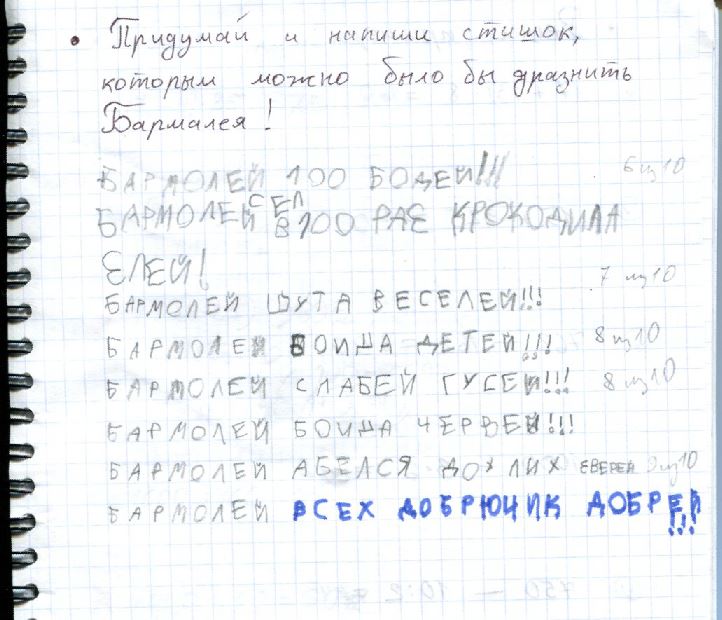

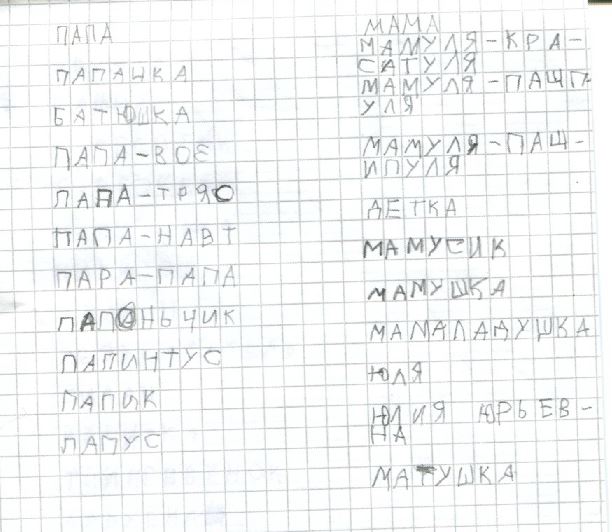

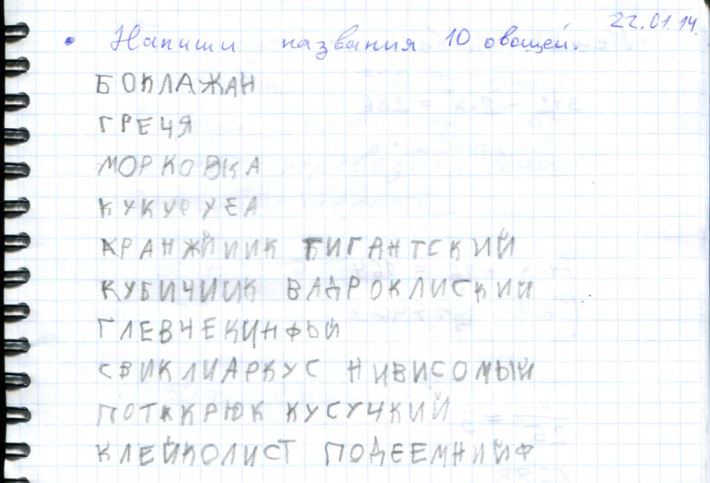

Я старался делать такие задания, в которых нужно было бы формулировать и письменно выражать мысли, то есть овладевать умением писать в намного более широком смысле.

Каких-то особых требований, кроме добросовестности и своевременности, не предъявлялось, но я всегда хвалил за аккуратность, отмечал детали, которые получились хорошо, сложные слова которые написаны орфографически верно, ну и, естественно, содержательно интересные варианты и идеи.

Где-то к февралю буквы перестали прыгать, менять размер и залезать друг на друга, а стали очень даже прилично себя вести. Между словами были пробелы, между строками — интервалы, Никита уже нормально «держал строку», многие «микронавыки» письма были освоены.

И я попросил, чтобы те из букв, которые он умеет писать «письменно», он писал так.

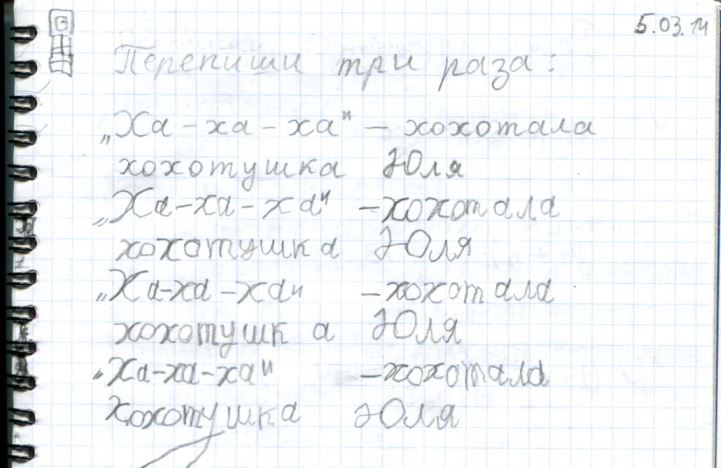

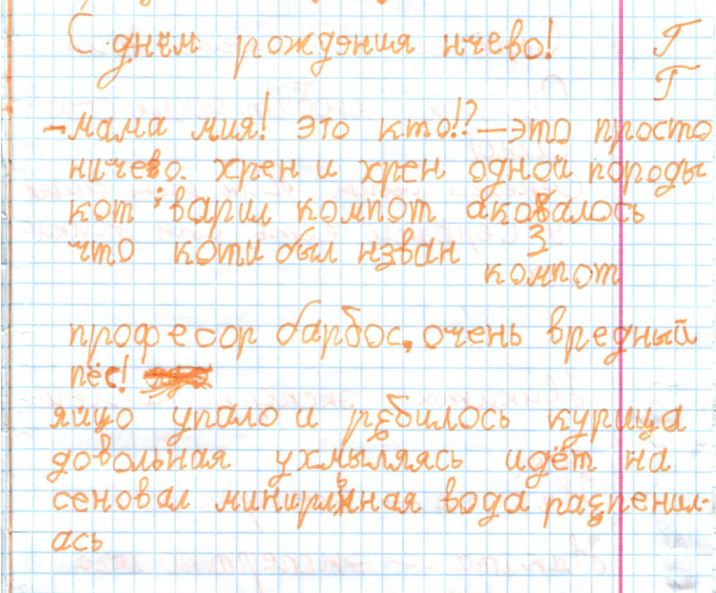

В марте появились задания на копирование каких-то забавных фраз письменными буквами.

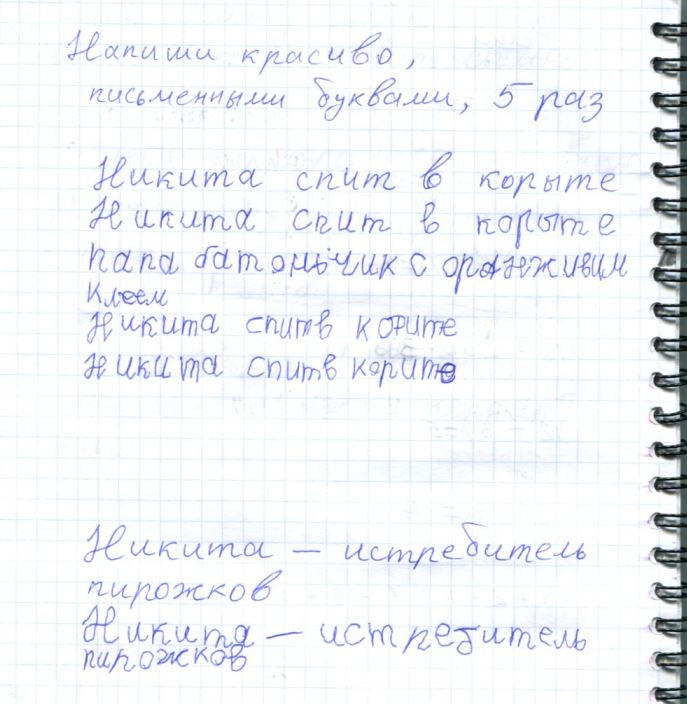

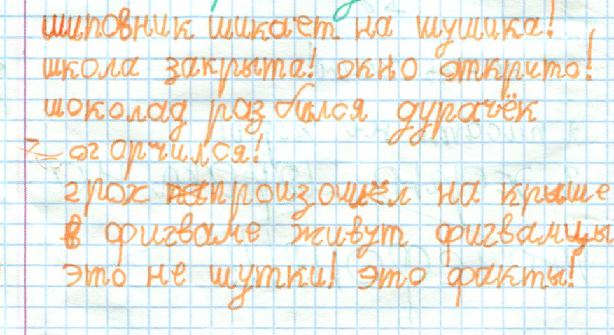

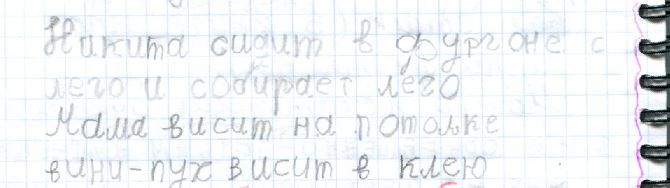

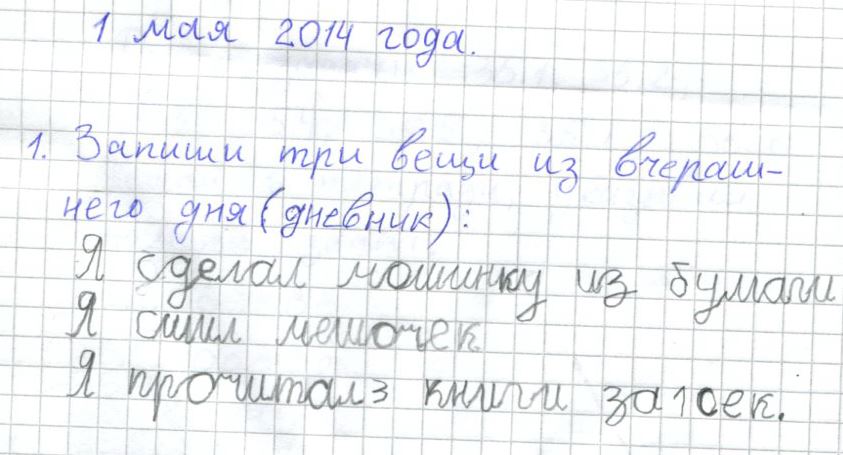

Ну и, собственно, в течение месяца Никита запомнил начертание всех букв (при необходимости бегал к плакату, уточнять) и освоил письмо письменными раздельными буквами, что и было нашей задачей на этот учебный год. Теперь уже в заданиях ему самому нужно было придумать, что написать:

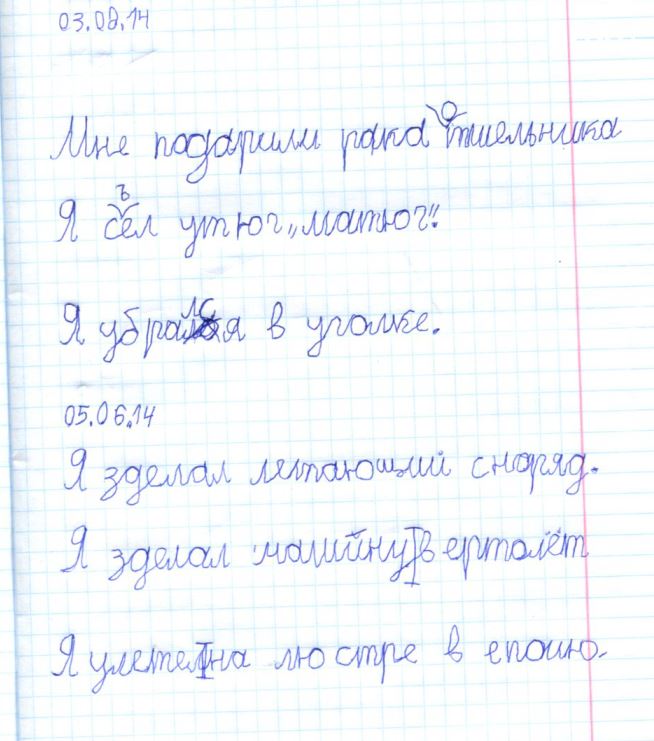

А потом на аттестации по окружающему миру Никита услышал, как учительница изъясняла мне, что буквы должны бы соединяться, иначе это всё равно «печатание», ну и начал буквы соединять. Говорит, что ему так удобнее. Хоть, на мой взгляд, это и вносит лишнюю сумятицу в процесс, и лучше бы было писать себе спокойно раздельными буквами ещё хоть год — ну да ладно, тоже не страшно.

Вот такая история :)

С математикой ещё в начале года всё было относительно понятно.И наш домашний кружок, и периодическое распечатывание всяких заданий по математике, логике и головоломок привели к тому, что программа первого класса для Никиты не представляла каких-то сложностей, содержательно он опережал её ещё в начале года. Остался только вопрос оформления работ.

А вот по поводу русского языка, и, особенно, умения писать «письменно», ситуация была не столь понятна. В начале года я писал про то, что вызывает у меня озадаченность. Теперь расскажу, как же Никита научился писать письменно, и даже слитно, без усердного вырисовывания закорючек в прописях. Вообще, я всё больше утверждаюсь в мысли, что традиционный подход к обучению письму на базе прописей, через монотонное освоение начертания отдельных элементов — методический анахронизм.

Первое правило, которое я старался соблюдать — не спешить и всё делать поэтапно. Как ни странно, для быстрого прогресса задания на каждом этапе должны быть простыми и легко выполнимыми. Иногда возможны исключения, но тут нужно аккуратно.

Ещё одно правило в том, чтобы процесс обучения был хоть сколько-нибудь интересным, а результат — целостным, то есть человек должен видеть понятные для него результаты работы.

И в процессе хорошо бы представлять, из чего состоит навык письма, какие этапы нужно пройти и какие «микронавыки» приобрести, чтобы научиться писать

Например, при письме нужно уметь спрогнозировать расположение объекта или элемента на странице («вообразить» его), а потом уже изображать его. Уметь разбивать объект на элементы, и планировать, как каждый из них изображать. Уметь «держать строку», т.е. соблюдать при изображении символов горизонталь, и не менять размер символов. Уметь делать переносы — т.е. уметь заранее прогнозировать, что не помещается на строку, и начинать новую строку до того момента, как уже безнадёжно замельчил буквы и залез на поля. Уметь делать штрихи разного типа, разной формы и в разных направлениях, ну и так далее.

Многие эти «микронавыки» не привязаны собственно к письму — их можно осваивать, к примеру, и при рисовании, и при выжигании, и даже при вырезании или создании аппликаций. А уметь писать собственно конкретные требуемые буквы в требуемом начертании — это самая верхушечка навыка письма в целом. Освоить написание письменных букв несложно и не требует сотни повторений каждой закорючки в прописях, если создана нужная база. Кстати, в нашем домашнем кружке тоже было много дел, которые эту базу создают.

В начале года у Никиты часто были задания, где нужно было что-то точно нарисовать. Какой-нибудь интересный узор или орнамент, и где требовался точный контроль каждого штриха. Тут нужно и разбивать объект на элементы, и компоновать на листе, и пространственное мышление нужно, и зрительно-моторная координация, и моторика точная.

Были и задания для освоения начертания отдельных букв:

Но больше всего заданий было связано с письмом печатными буквами. Это были не просто задания на переписывание, нужно было что-то придумать, разгадать, вспомнить. При этом инструкции к заданиям я писал письменными буквами (пришлось вспоминать — я так уже больше 15 лет не писал), Никита сначала повозмущался — но потом привык и легко мог всё прочитать.

Я старался делать такие задания, в которых нужно было бы формулировать и письменно выражать мысли, то есть овладевать умением писать в намного более широком смысле.

Каких-то особых требований, кроме добросовестности и своевременности, не предъявлялось, но я всегда хвалил за аккуратность, отмечал детали, которые получились хорошо, сложные слова которые написаны орфографически верно, ну и, естественно, содержательно интересные варианты и идеи.

Где-то к февралю буквы перестали прыгать, менять размер и залезать друг на друга, а стали очень даже прилично себя вести. Между словами были пробелы, между строками — интервалы, Никита уже нормально «держал строку», многие «микронавыки» письма были освоены.

И я попросил, чтобы те из букв, которые он умеет писать «письменно», он писал так.

В марте появились задания на копирование каких-то забавных фраз письменными буквами.

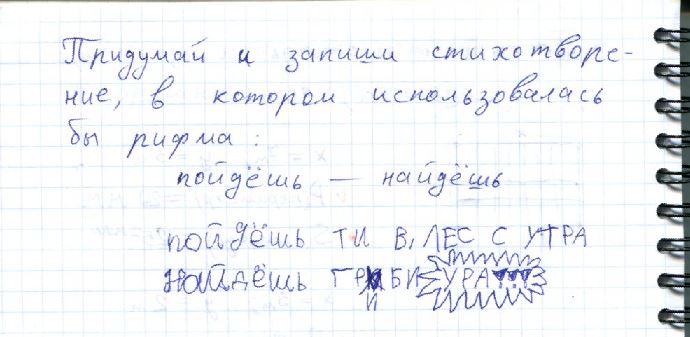

Ну и, собственно, в течение месяца Никита запомнил начертание всех букв (при необходимости бегал к плакату, уточнять) и освоил письмо письменными раздельными буквами, что и было нашей задачей на этот учебный год. Теперь уже в заданиях ему самому нужно было придумать, что написать:

А потом на аттестации по окружающему миру Никита услышал, как учительница изъясняла мне, что буквы должны бы соединяться, иначе это всё равно «печатание», ну и начал буквы соединять. Говорит, что ему так удобнее. Хоть, на мой взгляд, это и вносит лишнюю сумятицу в процесс, и лучше бы было писать себе спокойно раздельными буквами ещё хоть год — ну да ладно, тоже не страшно.

Вот такая история :)